The role of peer relationship on children's creativity during cooperativeand competitive interactions: An fNIRS-based hyperscanning study

发布时间:2025-07-28浏览次数:10

基于近红外光谱的双人同步扫描研究

“志同道合者,创意自天成”—— 中国古老的智慧早已洞察人际互动对创造力的微妙影响。近日,中心李丹教授和张明明副教授团队在《Developmental Cognitive Neuroscience》发表的最新研究,通过功能性近红外光谱(fNIRS)超扫描技术,首次揭开了同伴关系如何在合作与竞争场景中塑造儿童创造力的神经机制,为理解 “小脑袋”里的创意火花提供了全新视角。

一、研究背景:

为什么同伴关系对儿童创造力如此重要?童年是创造力培养的“黄金期”,而同伴就像一面镜子,既可能点燃创意的火花,也可能限制想象的边界。此前研究发现,同伴互动有时会抑制想象力(如从众压力),有时又能激发创新(如友好反馈),这种矛盾让研究者好奇:熟悉的伙伴和陌生的同伴,究竟会在不同互动场景中对创造力产生怎样的影响?

二、研究方法:

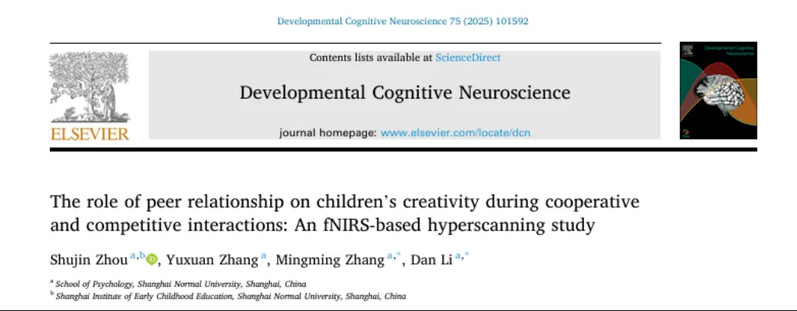

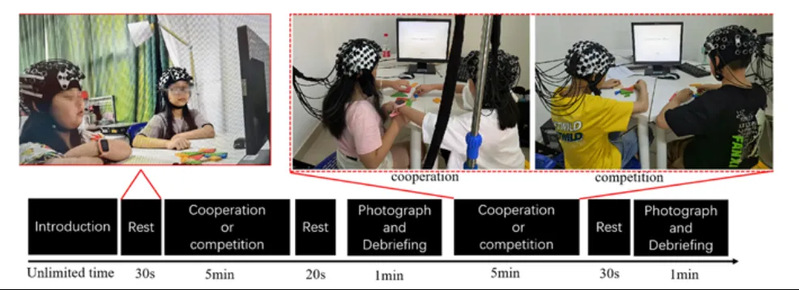

本研究以66名9-10岁儿童为研究对象,将他们分为熟悉组(18对同班好友)和“陌生组”(15对不同班级的陌生同伴),通过合作与竞争两种七巧板拼图任务,结合 fNIRS 同步记录两人的大脑活动。七巧板拼图任务看似简单却暗藏玄机:合作时需要共同完成一个创意作品,竞争时则要各自设计并比拼创造力,以此考察创造力的两个核心维度——原创性(新奇独特)和适宜性(实用贴合)。

三、研究结果

1行为结果:与熟悉的好友合作更“敢想”,与陌生的同伴竞争不示弱

实验结果呈现出有趣的“关系- 情境”效应:

合作情境中:熟悉组的作品原创性显著更高(比如用七巧板拼出“会飞的鲸鱼”),但适宜性稍低(在作品精细与契合的程度上稍显不足);陌生组则更注重作品的合理性(如拼出“标准的房子”),原创性较弱。

竞争情境中:两组在原创性和适宜性上差异不大,但陌生组的“暗中较劲”在大脑层面藏着更多秘密。

更关键的是,熟悉组在合作中交流更频繁,平均每对会给出4次积极反馈(如“这个想法不错!”),是陌生组的近3倍。这种支持性互动,恰恰为 “大胆创新” 提供了心理安全感。

2大脑结果:脑间同步的模式分化

熟悉伙伴+合作=更强的脑同步:fNIRS超扫描数据揭示,在合作任务中,熟悉组儿童在左侧额下回(Inferior Frontal Gyrus, IFG)的特定区域(布洛卡区BA45) 表现出显著的脑间同步(IBS)增强。这种同步性在合作时显著高于他们在竞争时的水平。

陌生人+竞争=更强的脑同步:令人意外的是,在竞争任务中,陌生组儿童在邻近的IFG区域(同样是BA 45) 也表现出显著的IBS增强。这种同步性在竞争时显著高于他们在合作时的水平。

支持性反馈是关键纽带:进一步分析发现,在熟悉组的合作过程中,伙伴间积极的支持性反馈(如“好主意!”、“对!”)的频率,与他们IFG区域(CH 5)的IBS增强呈显著正相关。这表明,熟悉伙伴间的相互鼓励和支持,可能是促进他们大脑协同工作、激发更高原创性的重要神经社会因素。

陌生人互动更“安静”:视频编码显示,陌生组在合作时,其交流时间(Airtime)、轮流发言次数(Turn-taking)和积极反馈都显著少于熟悉组。这反映了陌生伙伴建立协作所需的“沟通成本”。

四、研究启示

正如研究者所言,“每个孩子的大脑都是创意的种子”。而教育者则是需要重视同伴关系是否成为那束恰到好处的阳光。

鼓励熟悉伙伴合作创新:在旨在激发儿童原创性思维的合作任务(如开放式艺术创作、头脑风暴)中,让熟悉的伙伴(好朋友)一起工作可能更有效,因为他们能创造安全的心理环境,促进大胆尝试和相互支持。

利用陌生伙伴激发竞争专注力:在需要个体专注投入、力争上游的竞争性活动或规则性较强的任务中,混合不同群体的儿童(形成更多“陌生”配对)可能有助于激发个体最佳表现。

重视沟通与反馈:在合作学习中,特别是对于关系不那么紧密的伙伴,教师应设计活动鼓励积极、建设性的沟通和反馈,这可能有助于弥合关系鸿沟,促进认知协同。

平衡原创与实用:对于熟悉伙伴的高原创性合作成果,教师可引导他们进一步思考和完善想法的实用性及社会价值。

该论文第一作者周淑金(博士毕业于李丹教授团队)是上海师范大学学前教育学院师资博士后,心理学院博士生张裕煊为第二作者,李丹教授与张明明副教授共同为论文的通讯作者。研究得到了上海市哲学社会科学规划项目(2019BSH016)、中国博士后科学基金(2024M752071与GZB20240457)、以及上海市超级博士后激励计划(2024501)的支持。

发布时间:2025-07-28浏览次数:10

基于近红外光谱的双人同步扫描研究

“志同道合者,创意自天成”—— 中国古老的智慧早已洞察人际互动对创造力的微妙影响。近日,中心李丹教授和张明明副教授团队在《Developmental Cognitive Neuroscience》发表的最新研究,通过功能性近红外光谱(fNIRS)超扫描技术,首次揭开了同伴关系如何在合作与竞争场景中塑造儿童创造力的神经机制,为理解 “小脑袋”里的创意火花提供了全新视角。

一、研究背景:

为什么同伴关系对儿童创造力如此重要?童年是创造力培养的“黄金期”,而同伴就像一面镜子,既可能点燃创意的火花,也可能限制想象的边界。此前研究发现,同伴互动有时会抑制想象力(如从众压力),有时又能激发创新(如友好反馈),这种矛盾让研究者好奇:熟悉的伙伴和陌生的同伴,究竟会在不同互动场景中对创造力产生怎样的影响?

二、研究方法:

本研究以66名9-10岁儿童为研究对象,将他们分为熟悉组(18对同班好友)和“陌生组”(15对不同班级的陌生同伴),通过合作与竞争两种七巧板拼图任务,结合 fNIRS 同步记录两人的大脑活动。七巧板拼图任务看似简单却暗藏玄机:合作时需要共同完成一个创意作品,竞争时则要各自设计并比拼创造力,以此考察创造力的两个核心维度——原创性(新奇独特)和适宜性(实用贴合)。

三、研究结果

1行为结果:与熟悉的好友合作更“敢想”,与陌生的同伴竞争不示弱

实验结果呈现出有趣的“关系- 情境”效应:

合作情境中:熟悉组的作品原创性显著更高(比如用七巧板拼出“会飞的鲸鱼”),但适宜性稍低(在作品精细与契合的程度上稍显不足);陌生组则更注重作品的合理性(如拼出“标准的房子”),原创性较弱。

竞争情境中:两组在原创性和适宜性上差异不大,但陌生组的“暗中较劲”在大脑层面藏着更多秘密。

更关键的是,熟悉组在合作中交流更频繁,平均每对会给出4次积极反馈(如“这个想法不错!”),是陌生组的近3倍。这种支持性互动,恰恰为 “大胆创新” 提供了心理安全感。

2大脑结果:脑间同步的模式分化

熟悉伙伴+合作=更强的脑同步:fNIRS超扫描数据揭示,在合作任务中,熟悉组儿童在左侧额下回(Inferior Frontal Gyrus, IFG)的特定区域(布洛卡区BA45) 表现出显著的脑间同步(IBS)增强。这种同步性在合作时显著高于他们在竞争时的水平。

陌生人+竞争=更强的脑同步:令人意外的是,在竞争任务中,陌生组儿童在邻近的IFG区域(同样是BA 45) 也表现出显著的IBS增强。这种同步性在竞争时显著高于他们在合作时的水平。

支持性反馈是关键纽带:进一步分析发现,在熟悉组的合作过程中,伙伴间积极的支持性反馈(如“好主意!”、“对!”)的频率,与他们IFG区域(CH 5)的IBS增强呈显著正相关。这表明,熟悉伙伴间的相互鼓励和支持,可能是促进他们大脑协同工作、激发更高原创性的重要神经社会因素。

陌生人互动更“安静”:视频编码显示,陌生组在合作时,其交流时间(Airtime)、轮流发言次数(Turn-taking)和积极反馈都显著少于熟悉组。这反映了陌生伙伴建立协作所需的“沟通成本”。

四、研究启示

正如研究者所言,“每个孩子的大脑都是创意的种子”。而教育者则是需要重视同伴关系是否成为那束恰到好处的阳光。

鼓励熟悉伙伴合作创新:在旨在激发儿童原创性思维的合作任务(如开放式艺术创作、头脑风暴)中,让熟悉的伙伴(好朋友)一起工作可能更有效,因为他们能创造安全的心理环境,促进大胆尝试和相互支持。

利用陌生伙伴激发竞争专注力:在需要个体专注投入、力争上游的竞争性活动或规则性较强的任务中,混合不同群体的儿童(形成更多“陌生”配对)可能有助于激发个体最佳表现。

重视沟通与反馈:在合作学习中,特别是对于关系不那么紧密的伙伴,教师应设计活动鼓励积极、建设性的沟通和反馈,这可能有助于弥合关系鸿沟,促进认知协同。

平衡原创与实用:对于熟悉伙伴的高原创性合作成果,教师可引导他们进一步思考和完善想法的实用性及社会价值。

该论文第一作者周淑金(博士毕业于李丹教授团队)是上海师范大学学前教育学院师资博士后,心理学院博士生张裕煊为第二作者,李丹教授与张明明副教授共同为论文的通讯作者。研究得到了上海市哲学社会科学规划项目(2019BSH016)、中国博士后科学基金(2024M752071与GZB20240457)、以及上海市超级博士后激励计划(2024501)的支持。

版权所有:上海师范大学 儿童发展与家庭研究中心 Tel:021-64323907-2406 E-mail:shnuchildfamily@163.com

|